本講義は観光学部の講義である。将来観光に関連する職につく人、観光に関わる研究に携わる人などがこの講義を受講することを想定している。

本学では観光学を4つの切り口から学ぶように科目群を設定している。それぞれ「観光文化科目群」「サービス・マネジメント科目群」「地域デザイン科目群」「レジャー・レクリエーション(LR)科目群」と呼んでいる。これらの科目群は、「観光」という現象を4つに細かく切り分けて、4分の1ずつの内容を教えるものではない。どの科目群も観光全体を捕らえている。ただ、「観光」という現象に対峙する切り口が違うということである。まずそこをしっかりと把握しておいてほしい。

講義名からも分かるとおり、本講義は「LR科目群」に相当する。今回のブログでは、この科目群の構成と、科目群における「LR論」の位置づけについて解説したい。(他の科目群は時間があったら別の日のブログで解説したい。)この科目群に相当する科目には、実習・研修なども含めると20あまりが該当する。

さて、「LR科目群」では、観光をどの様に捕らえているのか?「デスティネーション・マネジメント」というキーワードをかませると、理解しやすくなる。

「観光」という行為には、何が欠かすことができないのであろうか?JTBや近ツリのような旅行業者?電車や飛行機のような運輸産業?宿泊するためのホテルや旅館? 確かに、それらの産業は現在の観光を語る上で重要な位置づけにある産業であるし、この学部を卒業した多くの学生がこれらの産業へと旅立っていくのであろう。

しかしながら、である。自分で情報を集めて宿や乗り物を手配すれば、必ずしも旅行業者はいらない。歩いて行けば電車も飛行機もいらない。野宿をしたり知人のうちに泊めたりしてもらえば宿泊業者も必要ない。つまり、これらの産業は絶対に欠かすことのできない要素ではないことが分かる。

では、「観光」に必要不可欠なものは何か? 結論を急ごう。2つある。

1つ目は観光に出かける「人」である。人がいなければ観光という現象は成立しない。もちろん想像の世界では「犬の観光」とか「宇宙人の観光」などといったことも考えられるが、あくまでも想像、SFの世界。こういうことを考えても現実的ではない。「人」は観光に必要不可欠なのである。ただし、条件がある。年がら年中働いている人は観光に出かけることができない。「余暇時間を持った人」でなければ観光はできない。また、「余暇を遂行する能力のある人」であるというのも重要である。自分のうちから遠く離れて出かけても、風景に感動することも、郷土料理を楽しむこともできなければ観光したとは言えない。さながら「市中引きまわしの刑」にあっている罪人と何ら変わりはない。たまに旅先でも一日中ゲームをしている子供や、携帯から離れることができない大人がいるが、そういう人間は場所を移動したとしても、ツーリズムのお客にはなるのだろうが、観光したとは言えないであろう。(「観光」と「ツーリズム」の違いについては『「観光学」って何をしているの?(3)教養学の実学版である「観光学」』の号を参照)

では、2つ目は何か? それは観光の「目的地」である。人がいても、行く場所がなければ「観光」という現象は成立しない。観光のための「目的地」のことを、我々は「デスティネーション」と呼ぶことも多い。

目的地は様々なものに分類可能である。切り口はいくつかあるが、まずは目的地の「自然」に魅力があるのか、「文化」に魅力があるのかといった分け方がある。本学では、「観光文化」の科目群があるので文化的要素を「LR科目群」で扱うことは少ない。(自然についてはLR科目群のカリキュラムで教えることになっている。)

また、魅力のある目的地(ツーリスト・アトラクション)は、「観光資源」「観光施設」「パーク」「イベント」「(世界遺産などの登録)制度」「スポーツ会場(活動・参加)」などに分けられる。観光学を学ぶ学生はこれらのデスティネーションがその様な意味を持ち、どの様な経営・運営・管理をしなければいけないかを学ぶ必要がある。要するに「デスティネーション・マネジメント」である。観光学の学生は「デスティネーション・マネジメント」のセンスが高くなければいけない。

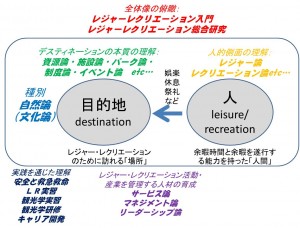

改めてまとめると、上記図内の黒字で示した部分のとおり、観光とは「人が目的地を訪れる現象」であると定義できる。

そして、本学のレジャー・レクリエーション分野では、人を「余暇時間と余暇を遂行する能力を持った人間」と捉え、その人間が自由裁量時間の中で「娯楽・休息・祭礼」などのために「目的地(デスティネーション)」を訪れる現象を総合的に取り扱う。

上記の分野を体系的に教育するため、LR科目群の個別科目は6つのカテゴリーから構成されている。

1つ目が「全体像の俯瞰」である。学部生がレジャー・レクリエーションという学問分野の全体像を理解するために置かれている科目である。これは学部初期に導入的に行われる「レジャー・レクリエーション入門」と、学部後期に総括的に行われる「レジャー・レクリエーション総合研究」の2科目からなる。

2つ目が、「余暇時間と余暇を遂行する能力を持った人間」という、人的側面を理解するために置かれている科目である。これには「レジャー・レクリエーション論」の1科目が該当する。

3つ目は、「娯楽・休息・祭礼」などのために訪れる「目的地(デスティネーション)」の特性の理解である。これには「レジャー・レクリエーションリソース論」、「ファシリティ・デザイン論」、「パークス&リゾート論」、「イベントプランニング論」の4科目が該当する。なお、場所を囲ったり設備を設けたりするものるものではないが資産登録などを通じてデスティネーションとしての一体性を持たせる「制度」的側面については「世界遺産論」、「日本の文化財」など、他科目群で関連の深い教育がなされている。

4つめは、デスティネーションの自然性/文化性という種別に係る特性に関する理解を深めるための科目である。これには「ネーチャー・レクリエーション論」の1科目が該当する。なお、文化性に係る科目については「観光文化科目群」において原則開講されている。

5つめは、「レジャー・レクリエーション活動・産業を管理する人材の育成」に係る科目である。これには「レジャー・レクリエーションサービス論」、「レジャー・レクリエーションマネジメント論」、「レジャー・レクリエーションリーダーシップ論」の3科目が該当する。

6つめは、「レジャー・レクリエーションの実践を通じた理解」を深める科目である。これには「安全と救急救命1・2」、「レジャー・レクリエーション実習(夏季・冬季)」、「観光学実習」、「観光学研修」、「キャリア開発」が該当する。