本日は、

4. 「観光学=旅行業」と勘違いしている人が多い点

について解説したい。

このコラムでは、便宜的に、「旅行業」の範囲を「旅行代理店などの旅行業者」、「ホテル・旅館などの宿泊業者」、「キャビンアテンダントやバス・鉄道などの運輸業者」としておく。いずれも、観光関係の主要産業であることは間違いない。就職先としての人気も高い。

「観光業=上記の旅行業」のみであると勘違いをしている人は案外多い。しかし、観光学の範囲はそれだけにとどまらない。

実際、本学観光学部に入学してくる学生の中にも、観光学部では上記旅行業に就職するためのノウハウだけを身につける各種トレーニングを行っているものだと勘違いして入学してくる学生が少なからずいる。

大学は職業訓練校や専門学校ではないのですよ。そんなことだけをしている訳がありません。ただ、日本の観光系大学の中には専門学校に近いカリキュラムを売りにしているところもある気がするので、強く断言できないのが残念である。何はともあれ少なくとも本学観光学部ではそういうことはない。もちろん「観光」という産業領域に直結する実学学部なので、本学でもその手のトレーニングに関わる科目もいくつか用意している。しかし、大学に観光学部を設置する学問的意義は他の科目に存在するのである。それらの科目が大学で観光学を教える水準を支えているのである。

就活に話を移すと、観光学の前提知識をあまり持っていない就職面接官の中に、上記の勘違いをしている人は少なくない。「自分が大学で学んできた学問の内容が面接官のイメージと違う、うまく伝わらない」のは、確かに就職時のアウエイ要素となろう。そのため、学生は、就活に回る前に、そのギャップを想定して回答を用意しておくことが必要である。

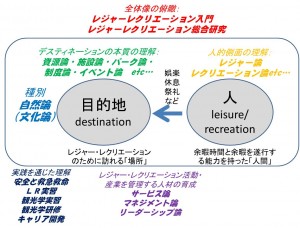

では、学問としての「観光学」の範囲は、どこからどこまでなのであろうか。この点については実のところ観光学の研究者の中でも、現時点で明確なコンセンサスが得られているとは言いがたい。そのため、私としても「観光学の範囲は *** である」と胸を張って記述できる状況にない。

こういう状況にある場合は、定評のある組織や機関が「観光学」をどのように定義しているかを参照するのが常道である。ここでは、文系理系にかかわらず大学研究者の研究活動の源となっている「科研費(科学研究費補助金)」における記述に着目してみよう。

前回のコラムでも書いたとおり、科研費のキーワードとして「観光」という言葉を明確に掲げている常設の学問分野は農学だけである。しかし、「観光学」が農学だけで完結するはずがない。「観光学」は「教養学の実学版」であるので、幅広い学問分野が融合的に関わる必要がある。

その点について、科研費を司る科学技術行政の担当者が気づいていない訳がない。また、同時に、そうはいっても、「観光学」に関連する大半の学問分野で、「観光」というキーワードを常設できるほど学問が成熟していないことにも当然気がついている。でも、日本の将来を考えると「観光学」の深化・発展が欠かせない...

そういう状況を鑑みて、現在の科学研究費補助金制度の中では、臨時に「時限付分野」として「観光学」の項目を掲げている(平成23年度から25年度まで)。

「科学研究費助成事業」の「時限付分科細目表」の「観光学」の定義(内容)には、以下のとおりの記述がなされている。観光学の学生であれば、何度も熟読しておくべきであろう。皆さんの卒論も少なからず、上記の定義に貢献するものであってほしい。

「観光学の学問的発展は、わが国の観光立国推進の政策を学術の面から支える意味を持つ。

これまで観光に関する学術研究は、エコ・ツーリズム、グリーン・ツーリズム、ヘルス・ツーリズム、産業文化観光などのニューツーリズム、観光の経済効果、観光による地域社会・文化への影響、観光によるまちづくりと地域振興、国際観光政策、旅行者の行動・心理など、多様な観点から学際的に研究されてきた。しかし、これらの研究成果は、経営学、商学、経済学、地理学、社会学、心理学、土木工学、都市工学、建築学、環境などの各領域で広範囲にわたり学際的に研究され、各領域での研究活動としては活発化しているものの、観光学を更に学問的に発展させるためには、これらの分散した研究領域を学際融合させることが求められる。

本分野においては、観光学の独創的な展開に関わる基礎理論から各種の応用的研究、更には、観光に関わる経済社会の発展に寄与する実践的な学問的取り組みを含んだ意欲的な研究の推進を期待する。」

上記の定義に、常設の農学系分野を加えれば、我が国の観光学の全体像が見えてくる。「観光学」は、決して旅行業・宿泊業・運輸業のノウハウだけを学ぶ内容ではない。その様な内容はごく一部分で、観光学の対象領域が非常に幅広いことに納得頂けたであろうか。

もちろん、たった一人で上記の学問すべてに精通できる訳がない。そうではあるが、前回のコラムで書いたとおり、観光学部の学生は、自分でも最低1つ以上のディシプリンと、1つ以上の対象領域は修めておいてほしい。不得手なディシプリンや直接扱わなかった対象領域については、身近にいるその道のスペシャリストに頼るほかない。

「最低1つ以上のディシプリンと、1つ以上の対象領域は修めた人々が集まり、組織をつくる。そしてその組織力を活かした高度な観光学に基づいて、これからの日本の観光産業を推進していく。」という形をつくることが、我が国では求められている。それが実現したときに、我々は胸を張って「日本が観光立国に成功した」のだと言えるのであろう。

ちなみに上記のような組織のことを、「トランザクティブ・メモリー」が有効に働いている組織という。経営学の基本用語ですね。経営学の基本なのであるが、我が国の観光関係の行政・企業・団体・大学では、このトランザクティブ・メモリーがうまく働いていないのである。これから観光学部を卒業する皆さんには、観光学を広く見渡せるトランザクティブ・メモリーを持った組織づくりへの期待が寄せられるわけである。

今回の本論はここまでである。

ただ、今回のコラムでもちょっとおまけを付記しておく。

【おまけ】

なぜ、日本では観光学と言えば、旅行業・宿泊業・運輸業に限られるとイメージされる様になってしまったのだろうか。

いくつか理由は挙げられる。

1つ目は普通の人には「旅行」と「観光」との区別がついていない点にあろう。トラベルとツーリズムは深い関係にあるが意味が異なる。このことは、旅行・観光系で世界的にも権威のある業界団体がWorld Travel & Tourism Council(WTTC)と名乗っているからも分かるであろう。TravelとTourismは基本的に概念が異なり、併置される間柄なのである。両者の区別がつかないのであれば、旅行業=観光学と捕らえられても仕方ないであろう。

2つ目は、「観光」の仕事より、「旅行」の仕事のほうが身近である点にあろう。就活生であれば、会社には、直接消費者(お客様)と接する「BtoC」企業と、会社間・組織間の取引が主体で直接消費者(お客様)と接することはほとんどない「BtoB」企業が存在することは学習済みであろう。また、1つの会社の中でも部門によって、「BtoC」の職種と「BtoB」の職種が混在している。

旅行代理店のカウンター業務やホテルのコンシェルジュ、航空機のキャビンアテンダントの職務は、まさに「BtoC」の職種なので、普通の人にとってもイメージしやすくなじみ深い職業といえる。しかし、日本の観光を支える仕事には、まちづくりのスペシャリストや文化財の保存技術者、自然地域を管理するレンジャーなど多様な職種が存在する。これらの職種は「BtoC」の要素が少ないため、一般旅行者の目に触れることが少ない。「観光学」では、これらの分野の職種も視野に入れた学問を修めるように、当然カリキュラムが設計されている。しかし、その分野まで一般の人の想像が及ばないのであれば、残りの旅行業=観光業とされてしまうことも間々あるだろう。

最後に、我が国の民間旅行産業の発展史に着目したい。我が国の旅行関連の民間企業の歴史を振り返ると、彼らが一時期旅行業に特化(皮肉を込めて言えば「矮小化」)したビジネスモデルに走ったものの、結局現在は観光業全般を扱うように戻ろうと努力している過程がよく分かる。

ここでは具体的事例として、株式会社JTBの歴史をざくっと振り返ってみよう。JTB(グループ)は昨年(2012年)創業100周年を迎えた。ここで覚えておいてほしいのは100年前のJTBは旅行業者ではなく、総合的な観光組織であったことである。

JTBは、1912 年(明治45 年)に創業された。その名を「ジャパン・ツーリスト・ビューロー」と称していた。当初は「観光業」を幅広く視野に入れた国策組織として誕生したのである。

戦後、JTBは「ジャパン・トラベル・ビューロー」となった(厳密には戦中に「旅行社」に改称:ただ戦中は英語禁制であった)。観光(ツーリズム)を広く手がける組織から、旅行(トラベル)中心の組織に変わっていったのである。

そして、公的活動にはなじまないこともあり、JTBは、1963(昭和38) 年に営利部門である「旅行部門」を独立させて「株式会社日本交通公社」を誕生せた。現在、皆さんに馴染みのあるJTBは、この株式会社JTBである。株式会社JTBは名実ともに旅行業者(トラベル・ビューロー)になったのである。そして全国津々浦々の市町村にカウンターや看板を持つBtoCの株式会社JTBは、観光=旅行という一般イメージの定着に大きく貢献した。株式会社JTBが発足してから50年。日本人のあらゆる世代にこのイメージは広く浸透していると言って過言ではない。

観光学部の中にも知らない学生もいるかもしれないがJTBは株式会社だけではない。株式会社のJTBを分離させた親元である「財団法人JTB」は今も健在である。「財団法人JTB」は、調査・研究・コンサルティングをはじめとする公益事業を通じて観光文化の振興を担う主体として、今も観光学の中で主要な役割を担っている。就活面では、株式会社ほど採用数は多くなく、また学部卒程度の技能ではなく院卒を採用することが多い組織であるため、大学3年生で就活を行う学生には、財団法人JTBは馴染みが薄いのであるが。

閑話休題、JTBの観光的・学術的側面は、株式会社ではなく、この「財団法人JTB」に引き継がれたため、一般人にとって、観光産業の基盤となる観光学の存在が見えにくくなり、旅行業的要素がひときわ目立つようになった。

しかし、50年の間に情勢は大きく変わった。50年前の昭和の時代と違い、現在観光産業の発展のために必要だと認識されていること、言い換えれば観光産業や観光学に求められていることは、カウンターでチケットを売る効率や接客技術を高めることではない。旅行業のイメージを形作ってきたオペレーショナルな部分ではないのである。むしろ、財団法人JTBが引き継ぎ陰に隠れがちであった「幅広いディシプリンや対象領域に根ざした学術的エビデンスに基づいた観光地づくりや、観光組織の経営体系の高度化」にあろう。

そのことを、当然株式会社JTBのほうも当然自覚している。なぜならば、50年前は営利事業として十分やっていけたカウンター発の旅行販売業だけでは、利益が上がらないのは疑いもない事実だからである。50年前と同じビジネスモデルでは会社が倒産してしまう。

そのため2006(平成19)年にJTBはこれまでの「総合旅行業」という事業ドメイン(←基本用語:説明できますね)を返上し、「交流文化事業」に転換した。

交流文化事業とは「地域資源の魅力を発掘し、磨きをかけ、観光者を集客する」ための一連の事業のことと言えよう。なんと言うことはない。本来の意味での「観光業」に戻ろうとしているわけである。

そのために、株式会社JTBは、地域子会社を分社化することで地域に根ざした意思決定を速やかに行うための組織変革を行ったり、JTB総合研究所を組織改編で立ち上げて企業戦略を練り直したりと、様々な経営改革を行っているところである。

もっとも、現状ではまだまだ採算がとれなさそうな珍奇ツアーの提案を耳にしたり、出資した予算に見合わない地域振興の提案を受けてがっかりしたという自治体関係者の愚痴を聞かされたりということがままある状態である。ただ、巨人JTBがこのままで終わるわけはない。このような状況は一過的で、きっと近い将来日本の観光産業を支える業態に転換していることであろう。

その様な時代が来たときに、観光業=旅行業という一般イメージは変わっていることと信じている。